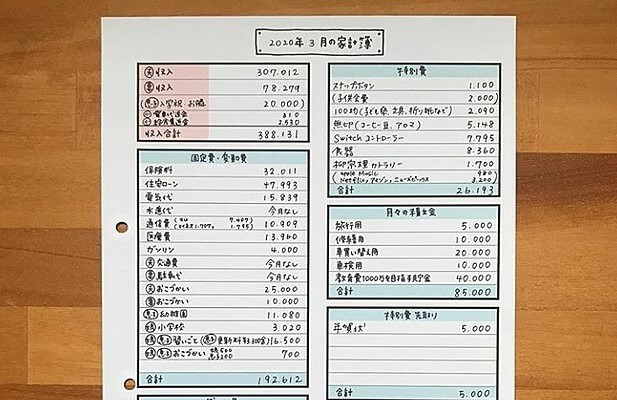

窯の扉を開けて、木切れを燃やします。 この事を「口焚き」と言います。 『炭焼き達人』は、効率よく設計して あるため、写真にある木切れ程度の 量でも余るでしょう。 かまどでご飯を炊くような要領で、 ゆっくりと、出来るだけ焚口の奥の方で歌舞伎でも有名な塩原多助という商人が発明したと言われています。 <炭団の作り方> *木炭の崩れたものなどを細かく潰して粉にする。 *ご飯をとろとろにおかゆ状に煮詰めたものを木炭の粉に混ぜる。 *灰に水をいれたものを混ぜる。 (灰は水に対し、5%ほど) *筒状の容器に3を入れ、片方をふさぎながら押し固め、ところてんのように押し出す。 *火で②焚き口に障壁を作ります。上部に拳一つ程の隙間。 ③焚き口の前にもレンガを積んで点火の始まり。 ④着火したら煙が無色(3~4日)になるまで置きます。 ⑤窯口と排煙口を塞いで消火します。 ⑥レンガを崩して取り出し作業に入ります。

炭の作り方を写真で紹介 バーベキュー炭 日常使いにおすすめできる炭の種類は わたしのしぶし